Visítanos

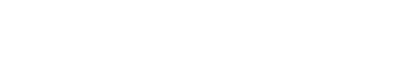

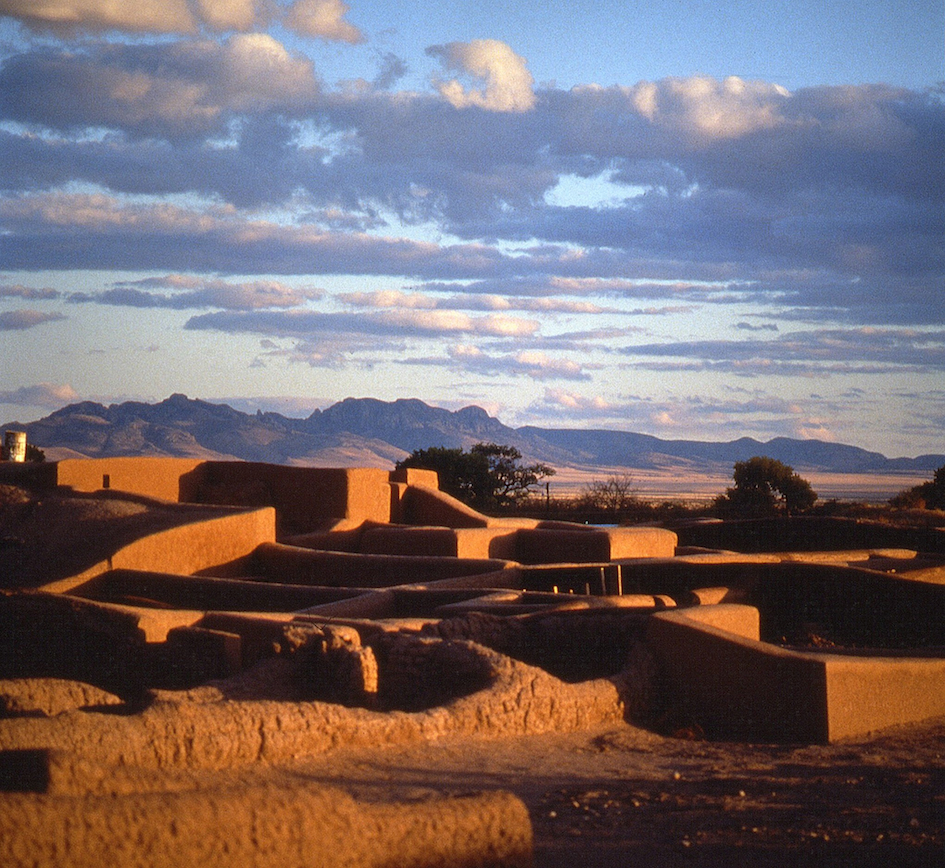

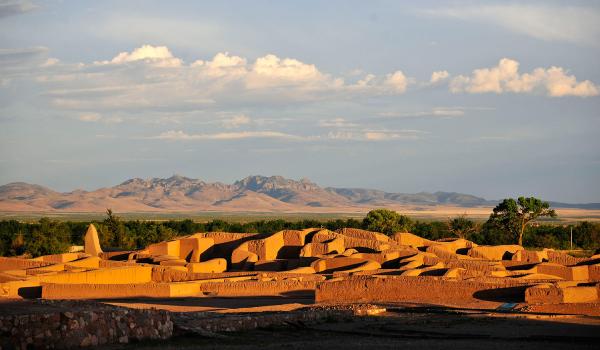

Zona arqueológica de Paquimé (Casas Grandes)

Zona arqueológica de Paquimé (Casas Grandes)

Patrimonio mundial

Patrimonio mundial

Cultural

Zona arqueológica

En el centro del desierto chihuahuense, entre la Sierra Madre Occidental y el río Bravo, a orillas del río Casas Grandes, se ubican los restos de un asentamiento humano que se desarrolló entre los siglos XIV y XV.

Paquimé, que significa literalmente “lugar de casa grandes”, es la zona arqueológica más grande que representa los pueblos y culturas del desierto de Chihuahua o Culturas del Norte. Aún se discute si estuvieron relacionados con las culturas del oeste del actual territorio de Estados Unidos o si fueron migrantes del México central, pues se han encontrado elementos de ambos lugares, de ese último probablemente los obtuvieron por medio del comercio.

Las grandes extensiones de tierra y el clima desértico propiciaron el desarrollo de sociedades agrícolas en las áreas ribereñas, y de sociedades de cazadores-recolectores en las grandes llanuras. Cerca de los ríos Bravo, Colorado y Casas Grandes se desarrollaron las culturas del Norte de México; una de los más notables fue la de Paquimé.

Los arqueólogos consideran que Paquimé tuvo su origen desde los tiempos en que el maíz apareció en la región hace aproximadamente 3,000 años, y las primeras aldeas se remontan al año 700 d.C. En este centro urbano residía la elite de la cultura Casas Grandes, la cual controlaba los accesos y distribución del agua, la producción agrícola, así como el intercambio de recursos y productos en todo el territorio.

Los investigadores calculan que probablemente llegó a tener unos 3,500 habitantes en su apogeo, de los cuales se desconocen su filiación lingüística y étnica. Hacia el año 1200, gracias al desarrollo de la agricultura de riego, la riqueza permitió la evolución arquitectónica de la unidad familiar y comenzó la edificación de un centro de población compuesto por grandes conjuntos familiares de hasta tres pisos de altura, con bodegas, salones, habitaciones y estancias, destinados a la clase gobernante.

Crearon tres tipos de espacios: la arquitectura civil, conformada por más de una docena de unidades habitacionales de hasta 3 y 4 pisos de altura. Mezclando tierra y agua lograron construir residencias con cientos de cuartos excepcionales para la élite. La casa estaba diseñada con rampas que permitían acceder a los niveles superiores, puertas con forma de T, plazas interiores y pórticos de pilastras. La arquitectura religiosa está representada por el montículo de la Cruz, un pequeño promontorio cruciforme cuyos remates son pequeñas plataformas circulares con acabados de mampostería en sus extremos y es probable que esté directamente relacionado con fechas clave del calendario agrícola, y las canchas de juego de pelota.

Y la arquitectura pública consistió en las plazas diseñadas para satisfacer las necesidades de mercado y convivencia, ya que gracias a las excavaciones se detectó una gran diversidad de materiales arqueológicos, así como de actividades realizadas en ellas, lo que ha permitido deducir con seguridad que estos espacios funcionaron como mercados. La Plaza Central o Plaza-Mercado fue concebida para facilitar el intercambio y comercialización de productos de la región y su disposición denota un plan para que los visitantes fluyeran sin interrumpir las actividades de los residentes de la ciudad.

Después del año 1475 el pueblo fue destruido y abandonado. En 1562 los exploradores españoles, mandados por el virrey Luis de Velasco que ordenó la exploración de los territorios del norte, quedaron impresionados de encontrar construcciones de hasta siete pisos en medio del desierto.

Esta zona arqueológica está inscrita en el Registro Internacional de Bienes Culturales bajo Protección Especial: 30/03/2015

Declaratoria UNESCO

Patrimonio Cultural

Categoría Zona arqueológica

Fecha 02-12-1998

Criterios de valor Universal Excepcional

Este lugar cumple con los siguientes criterios de valor Universal Excepcional