Toluquilla se asienta sobre un cerro rodeado casi en su totalidad por cañadas, lo que se traduce en una posición estratégica para el control de la circulación. Asimismo, la importancia de este sitio se atribuye en buena medida a los recursos minerales que existen en su cercanía.

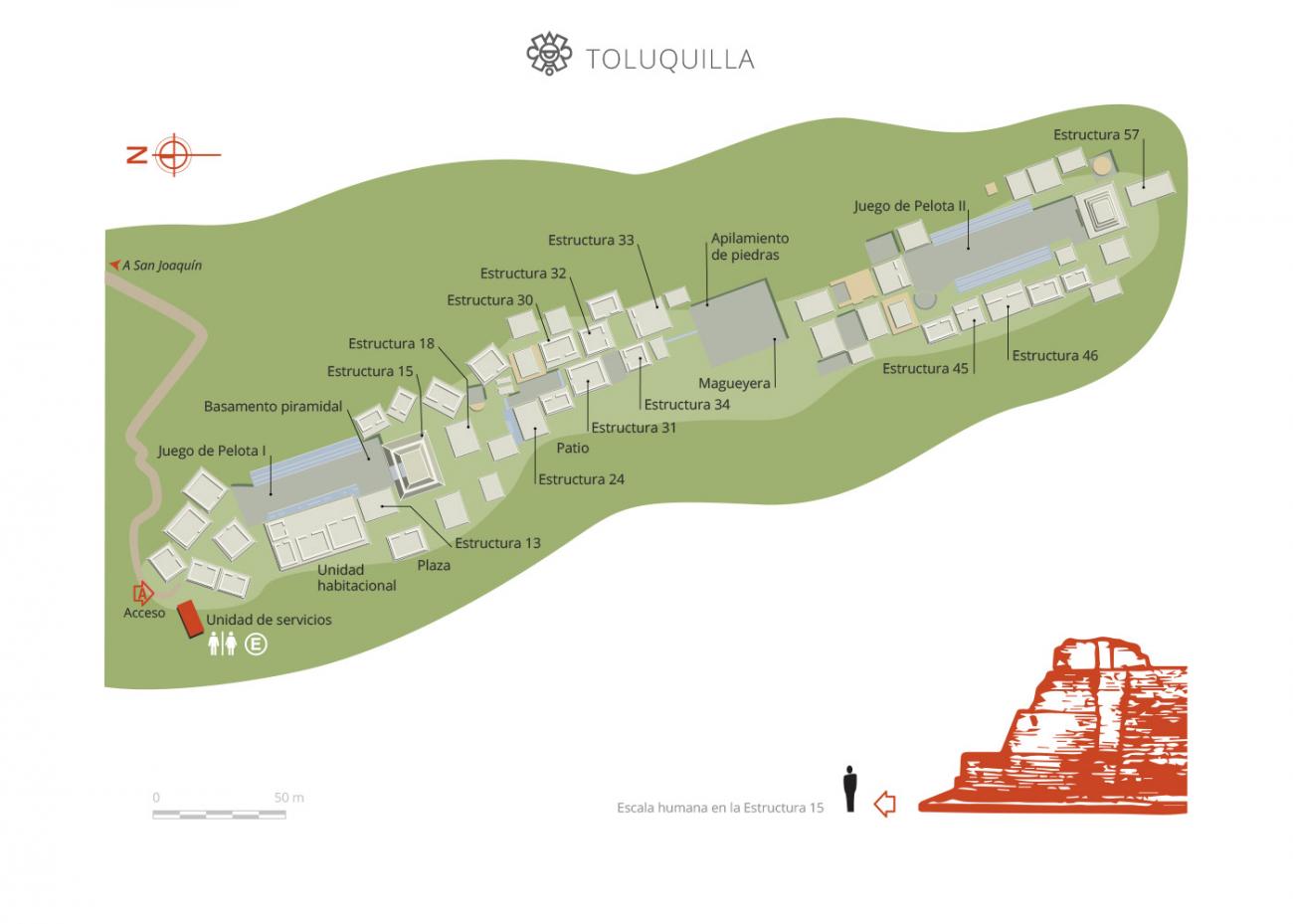

La parte alta fue modelada con rellenos y excavaciones para formar superficies planas a diferentes niveles y sobre ellas construir un poblado de dimensiones medianas. Las edificaciones siguieron el eje norte-sur del cerro. En la cima se situó la mayor parte de ellas: cuartos, plazas y templos distribuidos alrededor de cuatro juegos de pelota. Al sur y el oeste del cerro se levantaron terrazas donde erigieron habitaciones.

La primera referencia del sitio se encuentra en una edición de 1838 del diario El Sol de México. Sin embargo, fue entre 1870 y 1880 cuando pintores, viajeros y, sobre todo, ingenieros de minas reportaron su existencia. En su mayoría, los visitantes se mostraron maravillados frente a lo que vieron y, dado que no eran especialistas, compararon las construcciones con aquellas de las antiguas Grecia o Roma, al grado de hablar de fortalezas amuralladas, fortines y atalayas.

La naciente arqueología del siglo XX promovió una visita a Toluquilla. En 1931 llegó el primer arqueólogo, Eduardo Noguera, quien pronto desmintió el carácter militar atribuido por aquellos ingenieros y concluyó que el sitio tenía relación con Teotihuacán y Tula, además de ser un punto intermedio entre las culturas del Golfo y el centro del país.

Como parte del recién creado Centro INAH en Querétaro, la arqueóloga Margarita Velasco trabajó en Toluquilla dos periodos: primero, durante cuatro meses de 1987 y 1988, y posteriormente, en 2010. A esta especialista se le atribuye la interpretación de la palabra Toluquilla, vocablo híbrido del náhuatl toloa, verbo que describe la acción de jorobarse, y la partícula castellana illa. De acuerdo con la arqueóloga, además, Las Ranas es el sitio de mayor tamaño en la región, mientras que Toluquilla es un sitio secundario e inacabado.

Desde 1996 hasta la actualidad, el INAH mantiene de manera ininterrumpida un proyecto de investigación en Toluquilla, a cargo de la arqueóloga Elizabeth Mejía Pérez Campos. Esto ha permitido no sólo obtener una gran cantidad de materiales, sino la datación con carbono 14 y el análisis de ADN. Hoy se sabe que este pueblo con 200 monumentos —el de mayor tamaño en el estado de Querétaro— se especializó en el conocimiento, búsqueda y aprovechamiento de los minerales. Los pobladores hurgaron primero en pequeños orificios y, al paso de los años, excavaron minas subterráneas con túneles serpenteantes que siguen las vetas, además de galerías y algunos tiros. Entre los minerales destacan dos pigmentos minerales de color rojo: el almagre (óxido de hierro) y, sobre todo, el cinabrio (sulfuro de mercurio). Este último fue ampliamente usado por los olmecas, los mayas y los teotihuacanos para cubrir los cadáveres de los gobernantes y después enterrarlos. Se ha comprobado que el cinabrio combinado con óxido se utilizó también para pintar los muros exteriores y los murales al interior de las habitaciones, así como para cubrir vasijas y otros objetos que se colocaban junto a los muertos.

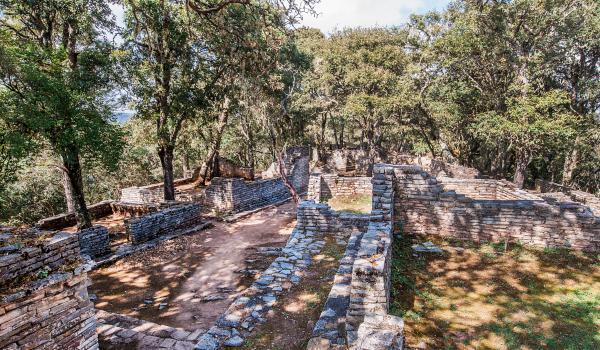

Toluquilla está muy bien conservada. Incluso antes de las excavaciones arqueológicas era posible recorrer sus calles, callejones y los espacios de las puertas. La visita en la actualidad comprende el vestíbulo, el primer juego de pelota, un conjunto habitacional, el área de la magueyera y el segundo juego de pelota. A partir de este punto, el sitio se encuentra enmontado y cubierto por el derrumbe de cinco siglos, de manera que la parte explorada abarca alrededor 40 por ciento del pueblo antiguo.