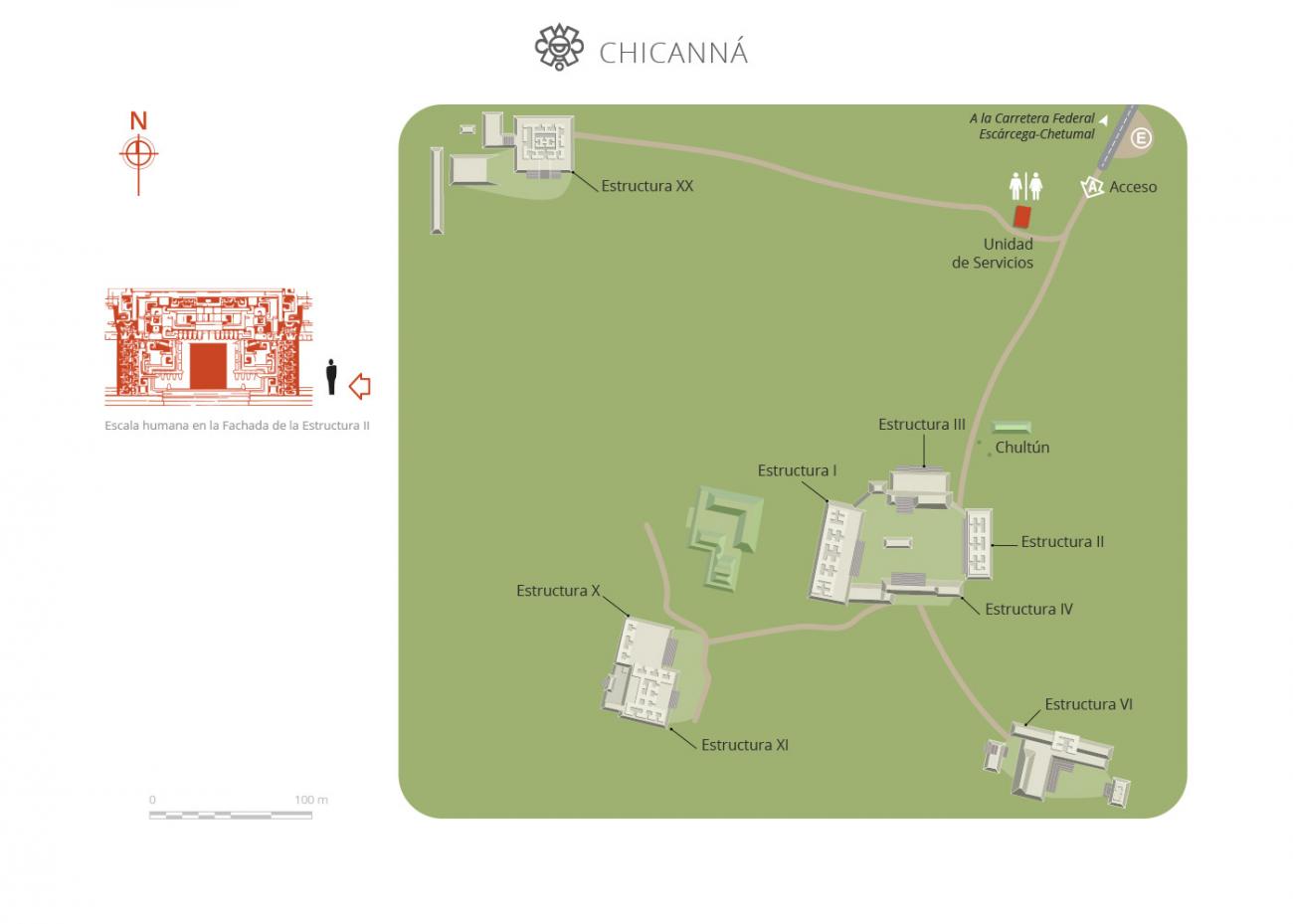

El asentamiento prehispánico de Chicanná no es muy extenso, fue un suburbio de Becán y las construcciones de su núcleo están distribuidas en pequeños grupos. El agua para sus antiguos habitantes procedía de la lluvia acumulada en una aguada cercana, o bien se tomaba de cisternas subterráneas o chultunes construidos exprofeso para captarla. Las terrazas y las nivelaciones construidas en las laderas de la región revelan una ingeniosa forma especializada de agricultura intensiva.La ocupación humana en el sitio se remonta al periodo Preclásico Tardío (400 a.C.- 250 d.C.) y se prolongó hasta alrededor del año 1100 de nuestra era. Su auge ocurrió en el Clásico Tardío (600-900 d.C.) y Terminal (900-1000), si bien existen vestigios de actividad eventual durante el Posclásico Temprano (1000-1100).

Algunas de las principales estructuras se caracterizan porque sus fachadas estuvieron ricamente ornamentadas con grandes representaciones zoomorfas de Itzamná, donde las fauces abiertas conforman la entrada, como en los edificios II y XX. En cambio, las estructuras X y VI muestran motivos cruciformes o cascadas de mascarones vistos de perfil. Otro motivo importante son las torres de escaleras impracticables que flanquean un edificio bajo y alargado, como sucede en la estructura I. La arquitectura y la cerámica asociada nos remiten a la tradición Río Bec. Cabe comentar que varios de los inmuebles del sitio son resultado de más de una etapa constructiva.

Chicanná fue descubierta por Jack D. Eaton a fines de los 1960s durante los recorridos de un proyecto arqueológico dirigido por Wyllys Andrews IV de la Universidad de Tulane y auspiciado por la National Geographic Society. También excavó y consolidó gran parte de los edificios II y XI a principios de los 1970s.

En la década de 1980 se incrementaron los trabajos de investigación y restauración en la zona. En esa época Román Piña Chan y su equipo trabajaron en las estructuras I y XX. Ramón Carrasco Vargas laboró en los inmuebles III, VI, XX y el anexo del XVII. Poco después, Ricardo Bueno Cano liberó y consolidó durante las temporadas 1992 y 1993 las estructuras X y XI, así como la fachada posterior de la estructura II.

En 2011 y 2015 Vicente Suárez Aguilar, del Centro INAH Campeche, atendió una docena de inmuebles prehispánicos comprendiendo básicamente tres aspectos: mantenimiento y conservación arquitectónica para resolver los deterioros generales debido a factores naturales y humanos; labores complementarias de liberación y restauración en edificios que fueron parcialmente explorados años atrás y, finalmente, la intervención integral de inmuebles que complementan la secuencia constructiva y aportan información complementaria sobre la ocupación humana del sitio (cronología, relaciones culturales, etc.).